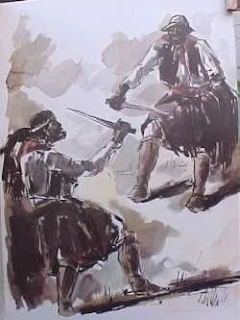

"El duelo" de Jorge Luis Borges

Henry James—cuya labor me fue revelada por una de

mis dos protagonistas, la señora de Figueroa—quizá no hubiera desdeñado la

historia. Le hubiera consagrado más de cien páginas de ironía y ternura,

exornadas de diálogos complejos y escrupulosamente ambiguos. No es improbable

su adición de algún rasgo melodramático. Lo esencial no habría sido modificado

por el escenario distinto: Londres o Boston. Los hechos ocurrieron en Buenos

Aires y ahí los dejaré. Me limitaré a un resumen del caso, ya que su lenta

evolución y su ámbito mundano son ajenos a mis hábitos literarios. Dictar este

relato es para mí una modesta y lateral aventura. Debo prevenir al lector que

los episodios importan menos que la situación que los causa y los caracteres.

Clara Glencairn de Figueroa era altiva y alta y de

fogoso pelo rojo. Menos intelectual que comprensiva, no era ingeniosa, pero sí

capaz de apreciar el ingenio de los otros y aun de las otras. En su alma había

hospitalidad. Agradecía las diferencias; quizá por eso viajó tanto. Sabía que

el ambiente que le había tocado en suerte era un conjunto a veces arbitrario de

ritos y de ceremonias, pero esos ritos le hacían gracia y los ejercía con

dignidad. Sus padres la casaron, muy joven, con el doctor Isidro Figueroa, que

fue nuestro embajador en el Canadá y que acabó por renunciar a ese cargo,

alegando que en una época de telégrafos y teléfonos, las embajadas eran

anacronismos y constituían un gravamen inútil. Esta decisión le valió el rencor

de todos sus colegas; a Clara le gustaba el clima de Ottawa—al fin y al cabo

era de linaje escocés—y no le disgustaban los deberes de la mujer de un

embajador, pero no soñó en protestar. Figueroa murió poco después; Clara, tras

unos años de indecisión y de íntima busca, se entregó al ejercicio de la

pintura, incitada acaso por el ejemplo de Marta Pizarro, su amiga.

Es típico de Marta Pizarro que, al referirse a ella,

todos la definieran como hermana de la brillante Nélida Sara, casada y

separada.

Antes de elegir el pincel, Marta Pizarro había

considerado la alternativa de las letras. Podía ser ocurrente en francés, el

idioma habitual de sus lecturas; el español, para ella, no pasaba de ser un

mero utensilio casero, como el guaraní para las señoras de la provincia de

Corrientes. Los diarios habían puesto a su alcance páginas de Lugones y del

madrileño Ortega y Gasset; el estilo de esos maestros confirmó su sospecha de

que la lengua a la que estaba predestinada es menos apta para la expresión del

pensamiento o de las pasiones que para la vanidad palabrera. Sólo sabía de la

música lo que debe saber toda persona que asiste correctamente a conciertos.

Era puntana; inició su carrera con escrupulosos retratos de Juan Crisóstomo

Lafinur y del coronel Pascual Pringles, que fueron previsiblemente adquiridos

por el Museo Provincial. Del retrato de próceres locales pasó a las casas

viejas de Buenos Aires, cuyos modestos patios delineó con modestos colores, no

con la charra escenografía que otros les donan. Alguien—que ciertamente no fue

la señora de Figueroa—dijo que todo su arte se alimentaba de los maestros de

obras genoveses del siglo diecinueve. Entre Clara Glencairn y Nélida Sara (que,

según dicen, había gustado alguna vez del doctor Figueroa) hubo siempre cierta

rivalidad; quizá el duelo fue entre las dos y Marta un instrumento.

Todo, según se sabe, ocurre inicialmente en otros

países y a la larga en el nuestro. La secta de pintores, hoy tan injustamente

olvidada, que se llamó concreta o abstracta, como para indicar su desdén de la

lógica y del lenguaje, es uno de tantos ejemplos. Argumentaba, creo, que de

igual modo que a la música le está permitido crear un orbe propio de sonidos,

la pintura, su hermana, podría ensayar colores y formas que no reprodujeran los

de las cosas que nuestros ojos ven. Lee Kaplan escribió que sus telas, que

indignaban a los burgueses, acataban la bíblica prohibición, compartida por el

Islam, de labrar con manos humanas ídolos de seres vivientes. Los iconoclastas,

arguía, estaban restaurando la genuina tradición del arte pictórico, falseada

por herejes como Durero o como Rembrandt. Sus detractores lo acusaron de haber

invocado el ejemplo que nos dan las alfombras, los calidoscopios y las

corbatas. Las revoluciones estéticas proponen a la gente la tentación de lo irresponsable

y lo fácil; Clara Glencairn optó por ser una pintora abstracta. Siempre había

profesado el culto de Turner; se dispuso a enriquecer el arte concreto con sus

esplendores indefinidos. Trabajó sin apremio, rehizo o destruyó varias

composiciones y en el invierno de 1954 exhibió una serie de témperas en una

sala de la calle Suipacha, cuya especialidad eran las obras que una metáfora

militar, entonces en boga, llamaba de vanguardia. Ocurrió un hecho paradójico:

la crítica general fue benigna, pero el órgano oficial de la secta reprobó esas

formas anómalas que, si bien no eran figurativas, sugerían el tumulto de un

ocaso, de una selva o del mar y no se resignaban a ser austeros redondeles y

rayas. Acaso la primera en sonreír fuera Clara Glencairn. Había querido ser

moderna y los modernos la rechazaban. La ejecución de su obra le importaba más

que su éxito y no dejó de trabajar. Ajena a este episodio, la pintura seguía su

camino.

Ya había empezado el duelo secreto. Marta no sólo

era una artista; le interesaba con ahínco lo que no es injusto llamar lo

administrativo del arte y era prosecretaria de la sociedad que se llama el

Círculo de Giotto. Al promediar el año 55 logró que Clara, admitida ya como

socia, figurara como vocal en la lista de las nuevas autoridades. El hecho, en

apariencia baladí, merece un análisis. Marta había apoyado a su amiga, pero es

indiscutible, aunque misterioso, que la persona que confiere un favor supera de

algún modo a quien lo recibe.

Hacia el año sesenta, “dos pinceles a nivel

internacional”—séanos perdonada esta jerga—se disputaban un primer premio. Uno

de los candidatos, el mayor, había consagrado solemnes óleos a la figuración de

gauchos tremebundos, de una altitud escandinava; su rival, harto joven, había

logrado aplausos y escándalo mediante la aplicada incoherencia. Los jurados,

que habían rebasado el medio siglo, temían que la gente les imputara un

criterio anticuado y propendían a votar por el último, que íntimamente no les

gustaba. Al cabo de tenaces debates, hechos al principio de cortesía y al fin

de tedio, no se ponían de acuerdo. En el decurso de la tercera discusión,

alguno opinó:

—B me parece malo; realmente me parece inferior a la

misma señora de Figueroa.

—¿Usted la votaría?—dijo otro, con un dejo de sorna.

—Sí—replicó el primero, que ya estaba irritado.

Esa misma tarde, el premio fue otorgado por

unanimidad a Clara Glencairn. Era distinguida, querible, de una moral sin tacha

y solía dar fiestas, que las revistas más costosas fotografiaban, en su quinta

del Pilar. La consabida cena de homenaje fue organizada y ofrecida por Marta.

Clara la agradeció con pocas y atinadas palabras; observó que no existe una

oposición entre lo tradicional y lo nuevo, entre el orden y la aventura, y que

la tradición está hecha de una trama secular de aventuras. A la demostración

asistieron numerosas personas de sociedad, casi todos los miembros del jurado y

uno que otro pintor.

Todos pensamos que el azar nos ha deparado un ámbito

mezquino y que los otros son mejores. El culto de los gauchos y el Beatus ille

son nostalgias urbanas; Clara Glencairn y Marta, hartas de las rutinas del

ocio, codiciaban el mundo de los artistas, gente que había dedicado su vida a

la creación de cosas bellas. Presumo que en el cielo los Bienaventurados opinan

que las ventajas de ese establecimiento han sido exageradas por los teólogos

que nunca estuvieron ahí. Acaso en el infierno los réprobos no son siempre

felices.

Un par de años después ocurrió en la ciudad de

Cartagena el Primer Congreso Internacional de Plásticos Latinoamericanos. Cada

república mandó su representante. El temario—séanos perdonada la jerga—era de

palpitante interés: ¿puede el artista prescindir de lo autóctono, puede omitir

o escamotear la fauna y la flora, puede ser insensible a la problemática de

carácter social, puede no unir su voz a la de quienes están combatiendo el

imperialismo sajón, etcétera, etcétera? Antes de ser embajador en el Canadá, el

doctor Figueroa había cumplido en Cartagena un cargo diplomático; a Clara, un

tanto envanecida por el premio, le hubiera gustado volver, ahora como artista.

Esa esperanza fracasó; Marta Pizarro fue designada por el gobierno. Su

actuación (aunque no siempre persuasiva) fue no pocas veces brillante, según el

testimonio imparcial de los corresponsales de Buenos Aires.

La vida exige una pasión. Ambas mujeres la

encontraron en la pintura o, mejor dicho, en la relación que aquélla les

impuso. Clara Glencairn pintaba contra Marta y de algún modo para Marta; cada

una era el juez de su rival y el solitario público. En esas telas, que ya nadie

miraba, creo advertir, como era inevitable, un influjo recíproco. Es importante

no olvidar que las dos se querían y que en el curso de aquel íntimo duelo

obraron con perfecta lealtad.

Fue por aquellos años que Marta, que ya no era tan

joven, rechazó una oferta de matrimonio; sólo le interesaba su batalla.

El día 2 de febrero de 1964, Clara Glencairn murió

de un aneurisma. Las columnas de los diarios le consagraron largas necrologías,

de las que todavía son de rigor en nuestro país, donde la mujer es un ejemplar

de la especie, no un individuo. Fuera de alguna apresurada mención de sus

aficiones pictóricas y de su refinado buen gusto, se ponderó su fe, su bondad,

su casi anónima y constante filantropía, su linaje patricio—el general

Glencairn había militado en la campaña del Brasil—y su destacado lugar en los

más altos círculos. Marta comprendió que su vida ya carecía de razón. Nunca se

había sentido tan inútil. Recordó sus primeras tentativas, ahora lejanas, y

expuso en el Salón Nacional un sobrio retrato de Clara, a la manera de aquellos

maestros ingleses que habían admirado las dos. Alguno la juzgó su mejor obra.

No volvería a pintar más.

En aquel duelo delicado que sólo adivinamos algunos

íntimos no hubo derrotas ni victorias, ni siquiera un encuentro ni otras

visibles circunstancias que las que he procurado registrar con respetuosa

pluma. Sólo Dios (cuyas preferencias estéticas ignoramos) puede otorgar la

palma final. La historia que se movió en la sombra acaba en la sombra.

👉

👉

👉

~2.jpg)

Comentarios

Publicar un comentario